2016年10月24日

大阪近代史フィールドワーク:3 「飛田の遊廓跡」

大阪近代史フィールドワーク:3 「飛田(とびた)の遊廓」

通称「嘆きの壁」

1970年代、軍事独裁政権下の韓国に4、5回旅行をしました。

深夜は外出ができない時代です。

私のような個人客は僅か。でも大韓航空機はいつも満席。

客の過半を占める中年の日本人男性ツアー客は、日中はゴルフに興じ、夜は韓国人女性を隣に侍らして宴会し、その女性をホテルに呼びます。

一般的なガイドブックにすら、宴席での交渉のノウハウが書かれていました。

ソウルのシティホテルに泊まった夜など、窓の下には次々と玄関に吸い込まれる韓国人女性の姿が見えました。

日本人男性のツアー先はソウルからやがて台北、マニラ、バンコクへと広まっていきました。

クールを装えば、世界には求める男がいて、請負う業者がいて、担う女性がいるということになります。

その間を取り持つのはいくばくかのゼニ。

ビジネスライクな関係に見えますが、三者が対等な関係になることはありません。

格差と差別と搾取の溶岩が隠されず露出しています。

中であかあかと燃えているのは、担う女性たちの背負う村の貧困、親の窮乏、受けられなかった教育、そして出会わなかった幸福。

南霊園から飛田遊廓跡(飛田新地)に向かいましょう。

霊園の北側中ほどに出口がありますから、そこを出て左手(西)に進みます。

次の交差点を北に右折します。坂道になっています。

そこで左側を見やると、飛田エリアが一望できます。旧遊廓は甲子園球場のグランドの5倍強の面積がありました。

すぐに左手に階段が見えてきます。これを下るともうそこは飛田です。階段を下って崖側を見ると、壁のようになっています。これが通称「嘆きの壁」、遊廓が廃止されるまで飛田を囲っていた塀の一部です。(巻頭写真)

南霊園の標高が約15m。下った飛田が3.5m。つまり飛田は上町台地のがけ下に位置することがよくわかります。

飛田のある料亭。かつては日本のどこの町にも遊廓があり遊女がいました。それはもう熊野詣の王子ごと、東海道五十三次の宿場ごとに。あなたの町にもその頃の建築物がまだ残っているかもしれません。

現在は遊廓はありませんが、ご承知の通りいまも女性と二人きりになることができます。

「料亭」の名を名乗っていますがいっさい料理を出さない小さな店舗がずらりと並んでいて、通りからよく見える位置に、まばゆい照明に照らされた女性が座っています。

(ネット上で飛田新地の画像をさがすと、写真があります。)

おどろくほど若く見える女性もたくさん働いています。

その横にいる客引きに声をかけ、女性とともに二階に上がり、料金を支払うという段取りです。

飛田の町の通りは規則正しく整列しています。「料亭」は主に東西の通り沿いにたくさんあり、東西の通りは4、5筋あります。写真を写さないように注意しながら歩けば、公道ですからなんの問題もありません。

ここは高速道路に近い新地の端あたり。営業している店の写真を撮る度胸はありません。

ただし、小さなカーブミラーを駆使して道行く男をキャッチしようと努めている客引き(ほぼ中年の女性)から、「いい娘がいまっせ」「ちょっと休憩していき」くらいならまだしも、「なんやひやかしか」とか「女連れで来たらあかんやん」とややキツイ調子で言われると、気が弱いあなたならちょっとうつむいてしまうかもしれません。

まして、「苦界で働く女性を救いたい」などというだけの人権意識で訪れる場所ではありません。あなたの怒りはここで働く女性たちに向けられるべきものでしょうか。

無菌の環境で生きてきた育ちのいいあなたが中途半端な気持ちで来たなら、ここでの散策から受ける衝撃は生半可なものでは済まないでしょう。

「鯛よし百番」の正面玄関。

嘆きの壁からわずかに西に進むと、「鯛よし百番」という要予約の居酒屋があります。この大きな建物は空襲を逃れ、飛田遊廓時代の料亭の趣をよく残しているので有名です。(飛田は一部が空襲を受けました。)

入ったことはないのですが、内装もすこぶる派手豪華なようで、いま現に営業している小規模な「料亭」クラスよりも高級遊廓だったにちがいありません。内部が見学できるのは居酒屋の客だけですが、外装だけでも見る価値があります。

その「鯛よし百番」を左に折れてすぐ右、高速道路の下あたりの目立たない場所に小さな神域があります。旧飛田遊廓内には他にも祠(ほこら)がみつかります。遊廓から自由に外出することが叶わない娼妓たちが、ここで何を祈っていたのかとあれこれ想像してしまいます。私は神秘主義者ではありませんが、この一角に凝縮した念を感じてしまう自分がいます。

「鯛よし百番」から北に向かうと、右手に「飛田新地料理組合」の事務所があります。この地の「料亭」を束ねているまあ一種の協同組合です。この組合の顧問弁護士が、かつての大阪府知事、大阪市長であった橋下徹氏(現橋下事務所)です。

東西の通りの中でもっとも広い通りを大門通りと呼びます。散策の最後はぜひこの通りを西へ向かってください。

右手に交番があります。大阪府警西成警察署飛田交番です。ここはかつての大門(遊廓の出入り口)の検番所でした。

遊廓内の警備や治安をあずかるだけでなく、こっそり抜け出そうとする娼妓がいないか監視する場所でもありました。

その交番付近には、高さ4メートルほどの黒っぽい壁がわずかに残されています。これが遊廓をぐるり取り囲んでいた壁の名残です。

TOBITAの文字が

私たちはたまたま南霊園から飛田に入りましたが、もちろんこれは今だから出入り可能な裏口です。遊廓時代の入り口は大門です。〜では客の男たちはどの駅から飛田遊廓に向かったのでしょう。

当時はまだ新今宮駅はありません。天王寺駅から歩いて来られますが少し遠くなります。

大門をさらに西に進むと、すぐに南北に通じるアーケード商店街と出会いますので、この商店街を右に折れしばらく歩いてみてください。右側に斜めに交差する細い空き地が見つかるはずです。これは実は電車の軌道跡です。

かつて天王寺と南海線とを結ぶ天王寺線という路面の支線があり、この交差の付近に飛田駅が設けられていたのです。

さぞたくさんの男たちで賑わっていたことでしょう。

南海天王寺支線飛田駅の跡(緑のマーカー)

売買春の社会構造的な問題点は、富なる者が貧なるものを金で買うところにあります。

ですからこれはそのまま社会的差別と同じ構造を持ちます。

日本の場合、天皇(聖)を頂点とする差別構造です。

売春する男女は最下層(賎)に位置付けられます。

女性(一部に男性)の売春の歴史は相当古いといいます。

売買春とは、本来は根源的で真っ当な行為である「性」を卑しめることですが、その解消には必ず貧困という状況がたちふさがります。

家族が明日にも飢える日に、少女に考えられる、いや、押し付けられる収入の道は何か。〜そういう格差の構造を無視した解決は世界史的にありえませんでした。

法的に禁止したところで、かえって矛盾は闇に潜るだけ。

そして搾取はひどくなるだけ。

世界のすべての格差をなくし差別や貧困をなくし、、

いえその完全実現が不可能だとしても、

そういう人類の未来に向かって、

いまできることをする!と、

人類がそう決意する!と、

そういう方向の軸の線上でしか売買春の根本解決はありえないはずです。※①②

ただし、いまの私たちは不寛容になりすぎているようにも思います。

イエスは売春婦に石を投げつける人々に言いました。「罪なきものは打て」と。人々は去りました。イエスがその女性を妻にしたという俗説があります。聖書は実話ではありませんが、キリスト教が本来目指していた方向が垣間見えます。

あるいは日本でも、花魁を女房にした江戸時代の旦那の例は落語の世界ですらありふれています。

ブラックとホワイトとは画然と分かれているのではなく、必ずグレーゾーンが存在します。

いえ実はブラックもホワイトもないのかもしれません、人間存在や人間の価値には。

ただわたしたちに偏見があるだけなのかもしれません。貧困や差別があるのと同じように。

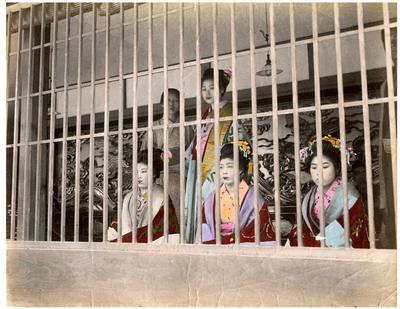

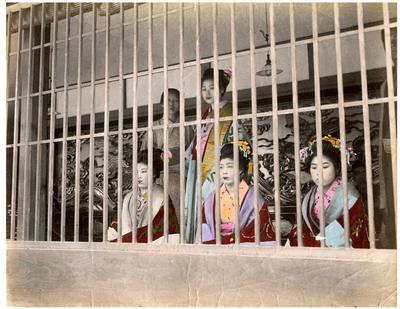

飛田遊廓を撮影した写真。出典不詳。

さて、もう一度旧飛田遊廓、現飛田新地に立ち返ります。

ここは今も日本有数の色街です。

遊廓の「郭」とは城壁に取り囲まれたエリアという語感の文字です。確かに、かつての飛田遊郭は、高さ4mを越える壁に取り囲まれ、娼妓(遊女)の出入りは一か所だけからしか許されませんでした。

まるで時代劇に出てくる江戸の吉原のようですが、この飛田遊郭は、1916(大正5)年設立という、かなり新しい遊郭なのでした。※③

(壁が取り払われたのは戦後!です)

南霊園の記事でお示ししたように、都会という怪物にとって、体内に置きたくないという意味で遊郭は墓場と同じです。

体が大きくなると遊廓や墓場は体内奥深くに残ります。これは取り除きたい。

とはいえ、客が押し寄せないと色街が衰退し、業者も地回り(暴力団)も女たちも困ります。

そうなると行政も困ります。

行政=怪物の頭脳は考えます。遊廓は廃止するのではなく、都会の(歩いていける)周縁には置いておきたい。移設したい。

移転には新設と同じく利権という甘い蜜がつきもの。

既得権益の打破を叫ぶのは新たな権益を生み出してそれを得たいから。

遊廓とはまさにそういう場所なのです。

いえ、過去形で書くべきでしたか?

飛田遊郭の前身は難波新地でした。現在の南海電鉄難波駅のすぐ北側、マルイや戎橋筋を含む一角です。数ある新地の中ではみっちりと密集した地域でした。

以下の小文字部分は、のちに書く予定の難波新地の内容と重複します。

スルーしていただいても大意はつながります。

この新地ではたびたび失火があったのですが、1912(明治45年)の火災は激甚でした。

難波新地の貸座敷「遊楽館」から出た火はおりからの強風にあおられて千日前に燃え広がり、遊郭はもとより、千日前の劇場や映画館などをほぼすべて焼き尽くしてしまいました。これを「南の大火」と呼びます。千日前はこの火事を契機にして、「東洋一の大娯楽場楽天地」という奇抜な建物(前述千日デパートの前の建物)を建ててたくましく復活するのですが、遊郭のほうはそうはいきませんでした。二千人!と言われた娼妓の多くが散逸してしまったこともあるのですが、この大火をきっかけに大阪で遊郭反対運動がたかまったことも原因でした。とはいえ、遊郭の許認可権を持っていた行政は、遊郭を廃止する気などなく、運動が鎮まるのを待っていたように思われます。※④

大火の直後に不思議なことがおきます。「難波新地の貸座敷業者を移転するために、阿倍野に遊郭が認可されるという風説が起こり、天王寺付近の『土地建物会社』(社名)の株が暴騰した」というのです。当時の新聞によれば、この土地建物会社は「欲深い地主が土地を持ち寄って結束し、大資本の結合力によって地価を昂騰せしめ、比較的短時日の間にボロい儲けをしやうと企て」るような性質の企業体でした。※⑤

この風説はまもなく消え、遊郭の再建話も消えたかと思われた1919年、行政は突然次々と遊郭を開設するという姿勢に転じます。その最初の場所は案の定、阿倍野でした。こうして阿倍野のがけ下を整地し、城壁を構えて建設されたのがいわゆる飛田遊郭です。(墓地のあった鳶田=飛田とは違うエリアです。地名は堺田でした。なぜここを飛田と呼ぶようになったのかはわかりません。)この遊郭の経営を任されたのが「阪南土地会社」。7年後にこれを吸収合併したのが「大阪土地建物会社」。通天閣の経営や新世界のルナパークという娯楽施設の経営で有名だった企業でした。けれどもっとも利益を得たのは、ここ飛田遊郭からだったそうです。※⑥

逮捕後の阿部定さん:wikiより

飛田遊廓は、焼けた難波新地の三倍弱という広大な土地を与えられました。

今里新地の景観を描いた文章が残っています。貸座敷(待合)を活用したシステムは飛田と同じですから、ほぼ飛田の景観と同じだと思われます。文の出所は不明ですが、『大坂のスラムと盛り場』から引用します。

「料理屋というのは、もちろん青楼、待合のことだ。ただこういう名目が許されないためで、割烹という看板を掲げたのが、いわゆる料理屋である。だから、ここでは板場のない料理屋がズラリと軒を並べている。思い思いの門構えに、前庭後庭の空き地、さては街路にまで緑濃き樹木をもって彩られている状は、確かに異色である。」

飛田新地も空襲を受けました。しかしすべてが焼けてしまったのではなく、一部は残りました。ある意味都会の周縁部であったことが幸いしたのでしょう。「鯛よし百番」はその頃からの建物が今も残っています。この店は形だけの料理屋ではなく、板場を持っていた規模の大きい遊郭建築だったと思われます。

『美童物語』比嘉 慂著(講談社)より:貧しさゆえの少女売りは全国共通の悲しい事象でした。

『美童物語』比嘉 慂著(講談社)より:背景は那覇随一の色街だった辻の通り

さて、遊郭に不可欠なのは何より女性たち。娼妓・遊女です。この項目冒頭にも書いたように、その供給源は貧しい農村、そして資本主義経済の荒波にもまれ疲弊した都会の民の子女でした。江戸時代と同じように、彼女たちは借金を背負い、それを完済するまでは働き続けなければなりませんでした。

休暇をとることは認められていましたが、休暇とは自分で自分の時間を買うこと。つまり無料ではありませんでした。ですから彼女たちは働き続けました。

どんな仕事にも楽しい瞬間はあります。のちに有名になった阿部定さんという娼妓は、一時期ここで働いていました。逮捕された後、飛田時代が一番楽しかったと述懐したというエピソードが残っています。しかしそれは言うならば刑務所の飯に好物が出た喜びと同じ。

近代日本国が農村を冷遇した(=作物を作るだけでは人並みな暮らしはできない)ことは、女工志願者を増やしたのと同様、遊郭に囚われる子女を増やす結果となったのでした。

そしてそのことを日本国は、男性は歓迎したと言い切っておきましょう。

日本の町という町に小さな遊廓・遊場があったのですから。

※⑦

客待ちをする東京吉原遊廓の遊女たち:wikiより

※①私は共産主義者ではありませんが、コミュニズムの理想の復権、いえ新たな展開を待ち望んでいます。万人平等の思想はいまこそ重要な役割を果たすべきではないでしょうか。

※②ここでは売買春を社会構造的に論じているにすぎません。売買春を涵養するもう一つの土壌は明らかに心的なものです。つまり男女を問わず、その心理からミソジニー(女性蔑視)が払拭されない限り、売買春が根絶できないように思います。これは社会構造と密接不可分ですが、同一ではないでしょう。貧困や搾取が消える日があるとして、その時にミソジニーも消滅できているかどうか、いまの私には勇気を出して断言することができません。別の機会に考えたいと、きょうのところは逃げておきます。

※③文中に書いた通り、その壁の一部は残っています。上町台地の崖を利用した形の通称「嘆きの壁」と、大門すぐそばの柱に付属してわずかばかり。

※④法律上の名はともかく、近代日本は公娼を認めていました。戦後GHQが公娼廃止令を発し、1958年に売春禁止法が施行されるまで、日本国は行政が認めた地域、業者には売春を公認していたことを忘れるわけにはいきません。(赤線、ともいいます。非公認地域は青線です。)それからまだ60年弱しか経過していないのです。売春にまつわる種々の利権が消滅するには短い期間といえます。

※⑤『大坂のスラムと盛り場』加藤政洋著

※⑥行政の手法のパターンはもう見えてきたと思います。大阪府は市内に散在している遊郭を移転統合するという名目で、逆に新たな指定地を次々に認可していきました。その土地ごとに多額のカネが動いたことは想像に難くありません。この時認可され今も有名な新しい遊郭は、たとえば今里新地です。コリアタウンの少し東に位置します。ここも都会の周縁ですね。

※⑦東南アジアに売春の出稼ぎに行った(行かされた)「からゆきさん」にも触れたいところですが、話が逸れすぎるのでパスします。また、同じ頃増加したブラジル移民、そして昭和の満州開拓団、、、日本国の政策は棄民政策だったと、これも断言させていただきます。

なお、昭和12年の飛田遊郭には、貸座敷数234軒、娼妓数3115名、というデータが残っています。大阪府下にはこれ以外に曽根崎、松島、今里、堀江、堺、住吉など無数とも言える遊郭(赤線)がありました。この人数、この事実をなかったことにして日本の歴史をわかったふりはできません。

通称「嘆きの壁」

1970年代、軍事独裁政権下の韓国に4、5回旅行をしました。

深夜は外出ができない時代です。

私のような個人客は僅か。でも大韓航空機はいつも満席。

客の過半を占める中年の日本人男性ツアー客は、日中はゴルフに興じ、夜は韓国人女性を隣に侍らして宴会し、その女性をホテルに呼びます。

一般的なガイドブックにすら、宴席での交渉のノウハウが書かれていました。

ソウルのシティホテルに泊まった夜など、窓の下には次々と玄関に吸い込まれる韓国人女性の姿が見えました。

日本人男性のツアー先はソウルからやがて台北、マニラ、バンコクへと広まっていきました。

クールを装えば、世界には求める男がいて、請負う業者がいて、担う女性がいるということになります。

その間を取り持つのはいくばくかのゼニ。

ビジネスライクな関係に見えますが、三者が対等な関係になることはありません。

格差と差別と搾取の溶岩が隠されず露出しています。

中であかあかと燃えているのは、担う女性たちの背負う村の貧困、親の窮乏、受けられなかった教育、そして出会わなかった幸福。

南霊園から飛田遊廓跡(飛田新地)に向かいましょう。

霊園の北側中ほどに出口がありますから、そこを出て左手(西)に進みます。

次の交差点を北に右折します。坂道になっています。

そこで左側を見やると、飛田エリアが一望できます。旧遊廓は甲子園球場のグランドの5倍強の面積がありました。

すぐに左手に階段が見えてきます。これを下るともうそこは飛田です。階段を下って崖側を見ると、壁のようになっています。これが通称「嘆きの壁」、遊廓が廃止されるまで飛田を囲っていた塀の一部です。(巻頭写真)

南霊園の標高が約15m。下った飛田が3.5m。つまり飛田は上町台地のがけ下に位置することがよくわかります。

飛田のある料亭。かつては日本のどこの町にも遊廓があり遊女がいました。それはもう熊野詣の王子ごと、東海道五十三次の宿場ごとに。あなたの町にもその頃の建築物がまだ残っているかもしれません。

現在は遊廓はありませんが、ご承知の通りいまも女性と二人きりになることができます。

「料亭」の名を名乗っていますがいっさい料理を出さない小さな店舗がずらりと並んでいて、通りからよく見える位置に、まばゆい照明に照らされた女性が座っています。

(ネット上で飛田新地の画像をさがすと、写真があります。)

おどろくほど若く見える女性もたくさん働いています。

その横にいる客引きに声をかけ、女性とともに二階に上がり、料金を支払うという段取りです。

飛田の町の通りは規則正しく整列しています。「料亭」は主に東西の通り沿いにたくさんあり、東西の通りは4、5筋あります。写真を写さないように注意しながら歩けば、公道ですからなんの問題もありません。

ここは高速道路に近い新地の端あたり。営業している店の写真を撮る度胸はありません。

ただし、小さなカーブミラーを駆使して道行く男をキャッチしようと努めている客引き(ほぼ中年の女性)から、「いい娘がいまっせ」「ちょっと休憩していき」くらいならまだしも、「なんやひやかしか」とか「女連れで来たらあかんやん」とややキツイ調子で言われると、気が弱いあなたならちょっとうつむいてしまうかもしれません。

まして、「苦界で働く女性を救いたい」などというだけの人権意識で訪れる場所ではありません。あなたの怒りはここで働く女性たちに向けられるべきものでしょうか。

無菌の環境で生きてきた育ちのいいあなたが中途半端な気持ちで来たなら、ここでの散策から受ける衝撃は生半可なものでは済まないでしょう。

「鯛よし百番」の正面玄関。

嘆きの壁からわずかに西に進むと、「鯛よし百番」という要予約の居酒屋があります。この大きな建物は空襲を逃れ、飛田遊廓時代の料亭の趣をよく残しているので有名です。(飛田は一部が空襲を受けました。)

入ったことはないのですが、内装もすこぶる派手豪華なようで、いま現に営業している小規模な「料亭」クラスよりも高級遊廓だったにちがいありません。内部が見学できるのは居酒屋の客だけですが、外装だけでも見る価値があります。

その「鯛よし百番」を左に折れてすぐ右、高速道路の下あたりの目立たない場所に小さな神域があります。旧飛田遊廓内には他にも祠(ほこら)がみつかります。遊廓から自由に外出することが叶わない娼妓たちが、ここで何を祈っていたのかとあれこれ想像してしまいます。私は神秘主義者ではありませんが、この一角に凝縮した念を感じてしまう自分がいます。

「鯛よし百番」から北に向かうと、右手に「飛田新地料理組合」の事務所があります。この地の「料亭」を束ねているまあ一種の協同組合です。この組合の顧問弁護士が、かつての大阪府知事、大阪市長であった橋下徹氏(現橋下事務所)です。

東西の通りの中でもっとも広い通りを大門通りと呼びます。散策の最後はぜひこの通りを西へ向かってください。

右手に交番があります。大阪府警西成警察署飛田交番です。ここはかつての大門(遊廓の出入り口)の検番所でした。

遊廓内の警備や治安をあずかるだけでなく、こっそり抜け出そうとする娼妓がいないか監視する場所でもありました。

その交番付近には、高さ4メートルほどの黒っぽい壁がわずかに残されています。これが遊廓をぐるり取り囲んでいた壁の名残です。

TOBITAの文字が

私たちはたまたま南霊園から飛田に入りましたが、もちろんこれは今だから出入り可能な裏口です。遊廓時代の入り口は大門です。〜では客の男たちはどの駅から飛田遊廓に向かったのでしょう。

当時はまだ新今宮駅はありません。天王寺駅から歩いて来られますが少し遠くなります。

大門をさらに西に進むと、すぐに南北に通じるアーケード商店街と出会いますので、この商店街を右に折れしばらく歩いてみてください。右側に斜めに交差する細い空き地が見つかるはずです。これは実は電車の軌道跡です。

かつて天王寺と南海線とを結ぶ天王寺線という路面の支線があり、この交差の付近に飛田駅が設けられていたのです。

さぞたくさんの男たちで賑わっていたことでしょう。

南海天王寺支線飛田駅の跡(緑のマーカー)

売買春の社会構造的な問題点は、富なる者が貧なるものを金で買うところにあります。

ですからこれはそのまま社会的差別と同じ構造を持ちます。

日本の場合、天皇(聖)を頂点とする差別構造です。

売春する男女は最下層(賎)に位置付けられます。

女性(一部に男性)の売春の歴史は相当古いといいます。

売買春とは、本来は根源的で真っ当な行為である「性」を卑しめることですが、その解消には必ず貧困という状況がたちふさがります。

家族が明日にも飢える日に、少女に考えられる、いや、押し付けられる収入の道は何か。〜そういう格差の構造を無視した解決は世界史的にありえませんでした。

法的に禁止したところで、かえって矛盾は闇に潜るだけ。

そして搾取はひどくなるだけ。

世界のすべての格差をなくし差別や貧困をなくし、、

いえその完全実現が不可能だとしても、

そういう人類の未来に向かって、

いまできることをする!と、

人類がそう決意する!と、

そういう方向の軸の線上でしか売買春の根本解決はありえないはずです。※①②

ただし、いまの私たちは不寛容になりすぎているようにも思います。

イエスは売春婦に石を投げつける人々に言いました。「罪なきものは打て」と。人々は去りました。イエスがその女性を妻にしたという俗説があります。聖書は実話ではありませんが、キリスト教が本来目指していた方向が垣間見えます。

あるいは日本でも、花魁を女房にした江戸時代の旦那の例は落語の世界ですらありふれています。

ブラックとホワイトとは画然と分かれているのではなく、必ずグレーゾーンが存在します。

いえ実はブラックもホワイトもないのかもしれません、人間存在や人間の価値には。

ただわたしたちに偏見があるだけなのかもしれません。貧困や差別があるのと同じように。

飛田遊廓を撮影した写真。出典不詳。

さて、もう一度旧飛田遊廓、現飛田新地に立ち返ります。

ここは今も日本有数の色街です。

遊廓の「郭」とは城壁に取り囲まれたエリアという語感の文字です。確かに、かつての飛田遊郭は、高さ4mを越える壁に取り囲まれ、娼妓(遊女)の出入りは一か所だけからしか許されませんでした。

まるで時代劇に出てくる江戸の吉原のようですが、この飛田遊郭は、1916(大正5)年設立という、かなり新しい遊郭なのでした。※③

(壁が取り払われたのは戦後!です)

南霊園の記事でお示ししたように、都会という怪物にとって、体内に置きたくないという意味で遊郭は墓場と同じです。

体が大きくなると遊廓や墓場は体内奥深くに残ります。これは取り除きたい。

とはいえ、客が押し寄せないと色街が衰退し、業者も地回り(暴力団)も女たちも困ります。

そうなると行政も困ります。

行政=怪物の頭脳は考えます。遊廓は廃止するのではなく、都会の(歩いていける)周縁には置いておきたい。移設したい。

移転には新設と同じく利権という甘い蜜がつきもの。

既得権益の打破を叫ぶのは新たな権益を生み出してそれを得たいから。

遊廓とはまさにそういう場所なのです。

いえ、過去形で書くべきでしたか?

飛田遊郭の前身は難波新地でした。現在の南海電鉄難波駅のすぐ北側、マルイや戎橋筋を含む一角です。数ある新地の中ではみっちりと密集した地域でした。

以下の小文字部分は、のちに書く予定の難波新地の内容と重複します。

スルーしていただいても大意はつながります。

この新地ではたびたび失火があったのですが、1912(明治45年)の火災は激甚でした。

難波新地の貸座敷「遊楽館」から出た火はおりからの強風にあおられて千日前に燃え広がり、遊郭はもとより、千日前の劇場や映画館などをほぼすべて焼き尽くしてしまいました。これを「南の大火」と呼びます。千日前はこの火事を契機にして、「東洋一の大娯楽場楽天地」という奇抜な建物(前述千日デパートの前の建物)を建ててたくましく復活するのですが、遊郭のほうはそうはいきませんでした。二千人!と言われた娼妓の多くが散逸してしまったこともあるのですが、この大火をきっかけに大阪で遊郭反対運動がたかまったことも原因でした。とはいえ、遊郭の許認可権を持っていた行政は、遊郭を廃止する気などなく、運動が鎮まるのを待っていたように思われます。※④

大火の直後に不思議なことがおきます。「難波新地の貸座敷業者を移転するために、阿倍野に遊郭が認可されるという風説が起こり、天王寺付近の『土地建物会社』(社名)の株が暴騰した」というのです。当時の新聞によれば、この土地建物会社は「欲深い地主が土地を持ち寄って結束し、大資本の結合力によって地価を昂騰せしめ、比較的短時日の間にボロい儲けをしやうと企て」るような性質の企業体でした。※⑤

この風説はまもなく消え、遊郭の再建話も消えたかと思われた1919年、行政は突然次々と遊郭を開設するという姿勢に転じます。その最初の場所は案の定、阿倍野でした。こうして阿倍野のがけ下を整地し、城壁を構えて建設されたのがいわゆる飛田遊郭です。(墓地のあった鳶田=飛田とは違うエリアです。地名は堺田でした。なぜここを飛田と呼ぶようになったのかはわかりません。)この遊郭の経営を任されたのが「阪南土地会社」。7年後にこれを吸収合併したのが「大阪土地建物会社」。通天閣の経営や新世界のルナパークという娯楽施設の経営で有名だった企業でした。けれどもっとも利益を得たのは、ここ飛田遊郭からだったそうです。※⑥

逮捕後の阿部定さん:wikiより

飛田遊廓は、焼けた難波新地の三倍弱という広大な土地を与えられました。

今里新地の景観を描いた文章が残っています。貸座敷(待合)を活用したシステムは飛田と同じですから、ほぼ飛田の景観と同じだと思われます。文の出所は不明ですが、『大坂のスラムと盛り場』から引用します。

「料理屋というのは、もちろん青楼、待合のことだ。ただこういう名目が許されないためで、割烹という看板を掲げたのが、いわゆる料理屋である。だから、ここでは板場のない料理屋がズラリと軒を並べている。思い思いの門構えに、前庭後庭の空き地、さては街路にまで緑濃き樹木をもって彩られている状は、確かに異色である。」

飛田新地も空襲を受けました。しかしすべてが焼けてしまったのではなく、一部は残りました。ある意味都会の周縁部であったことが幸いしたのでしょう。「鯛よし百番」はその頃からの建物が今も残っています。この店は形だけの料理屋ではなく、板場を持っていた規模の大きい遊郭建築だったと思われます。

『美童物語』比嘉 慂著(講談社)より:貧しさゆえの少女売りは全国共通の悲しい事象でした。

『美童物語』比嘉 慂著(講談社)より:背景は那覇随一の色街だった辻の通り

さて、遊郭に不可欠なのは何より女性たち。娼妓・遊女です。この項目冒頭にも書いたように、その供給源は貧しい農村、そして資本主義経済の荒波にもまれ疲弊した都会の民の子女でした。江戸時代と同じように、彼女たちは借金を背負い、それを完済するまでは働き続けなければなりませんでした。

休暇をとることは認められていましたが、休暇とは自分で自分の時間を買うこと。つまり無料ではありませんでした。ですから彼女たちは働き続けました。

どんな仕事にも楽しい瞬間はあります。のちに有名になった阿部定さんという娼妓は、一時期ここで働いていました。逮捕された後、飛田時代が一番楽しかったと述懐したというエピソードが残っています。しかしそれは言うならば刑務所の飯に好物が出た喜びと同じ。

近代日本国が農村を冷遇した(=作物を作るだけでは人並みな暮らしはできない)ことは、女工志願者を増やしたのと同様、遊郭に囚われる子女を増やす結果となったのでした。

そしてそのことを日本国は、男性は歓迎したと言い切っておきましょう。

日本の町という町に小さな遊廓・遊場があったのですから。

※⑦

客待ちをする東京吉原遊廓の遊女たち:wikiより

※①私は共産主義者ではありませんが、コミュニズムの理想の復権、いえ新たな展開を待ち望んでいます。万人平等の思想はいまこそ重要な役割を果たすべきではないでしょうか。

※②ここでは売買春を社会構造的に論じているにすぎません。売買春を涵養するもう一つの土壌は明らかに心的なものです。つまり男女を問わず、その心理からミソジニー(女性蔑視)が払拭されない限り、売買春が根絶できないように思います。これは社会構造と密接不可分ですが、同一ではないでしょう。貧困や搾取が消える日があるとして、その時にミソジニーも消滅できているかどうか、いまの私には勇気を出して断言することができません。別の機会に考えたいと、きょうのところは逃げておきます。

※③文中に書いた通り、その壁の一部は残っています。上町台地の崖を利用した形の通称「嘆きの壁」と、大門すぐそばの柱に付属してわずかばかり。

※④法律上の名はともかく、近代日本は公娼を認めていました。戦後GHQが公娼廃止令を発し、1958年に売春禁止法が施行されるまで、日本国は行政が認めた地域、業者には売春を公認していたことを忘れるわけにはいきません。(赤線、ともいいます。非公認地域は青線です。)それからまだ60年弱しか経過していないのです。売春にまつわる種々の利権が消滅するには短い期間といえます。

※⑤『大坂のスラムと盛り場』加藤政洋著

※⑥行政の手法のパターンはもう見えてきたと思います。大阪府は市内に散在している遊郭を移転統合するという名目で、逆に新たな指定地を次々に認可していきました。その土地ごとに多額のカネが動いたことは想像に難くありません。この時認可され今も有名な新しい遊郭は、たとえば今里新地です。コリアタウンの少し東に位置します。ここも都会の周縁ですね。

※⑦東南アジアに売春の出稼ぎに行った(行かされた)「からゆきさん」にも触れたいところですが、話が逸れすぎるのでパスします。また、同じ頃増加したブラジル移民、そして昭和の満州開拓団、、、日本国の政策は棄民政策だったと、これも断言させていただきます。

なお、昭和12年の飛田遊郭には、貸座敷数234軒、娼妓数3115名、というデータが残っています。大阪府下にはこれ以外に曽根崎、松島、今里、堀江、堺、住吉など無数とも言える遊郭(赤線)がありました。この人数、この事実をなかったことにして日本の歴史をわかったふりはできません。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。